A cura di Manuela Moschin

Oggi desidero parlare di un’opera monumentale conservata nel Museo Correr di Venezia. Si tratta della “Veduta di Venezia a volo d’uccello”, un’opera spettacolare eseguita dal pittore e incisore Jacopo de’ Barbari. È una xilografia datata 1500, creata utilizzando matrici in legno di pero per la cui realizzazione ci vollero tre anni di lavoro.

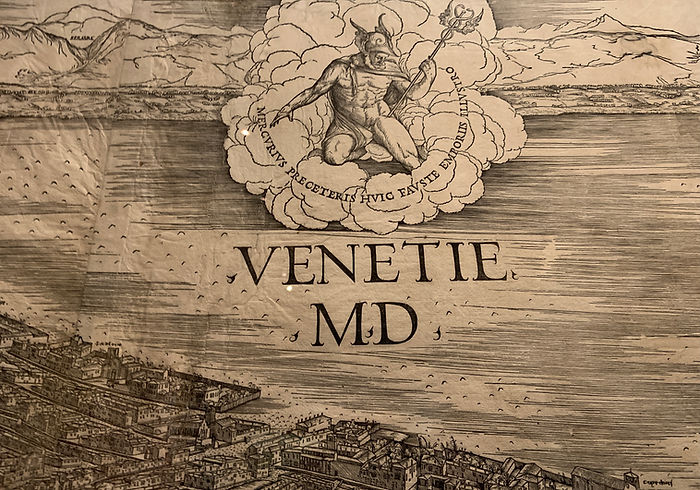

L’opera è siglata in alto con il caduceo, una figura avente due serpenti attorcigliati attorno a un bastone impugnato da Mercurio, il messaggero degli dei. Utilizzato dall’artista in altre sue opere, unito alla firma, è dotato di vari significati uno dei quali riguarda la sapienza. Nell’arte occidentale il caduceo veniva usato come emblema del commercio e del successo nelle attività mercantili e produttive.

L’articolo è stato scritto per il sito La voce di Venezia Clicca qui per il link La Voce di Venezia

La tecnica e i materiali utilizzati nella “Veduta di Venezia”

Esistono una ventina di esemplari realizzati tramite tre diversi stati della xilografia, che si diversificano per le varie rappresentazioni inerenti il campanile di San Marco. Nel primo stato realizzato nel ‘500 è presente il campanile che, danneggiato da un fulmine nel 1489, possiede ancora una copertura provvisoria di tavole e tegole.

Nel secondo stato la data M.D. venne sostituita da un tassello non datato, mentre il campanile è raffigurato con la cuspide piramidale e l’angelo sulla cima. Il terzo stato invece possiede il reinserimento della data M.D. e la copertura ribassata del campanile. La loggia campanaria e l’angelo furono mantenuti.

Fu il commerciante tedesco Antonio Kolb, residente al Fontego dei tedeschi a Venezia, attivo negli scambi commerciali tra la Germania e la città lagunare, a commissionare l’opera. Quando fu data alle stampe per la prima volta ricevette da subito un particolare interesse. Era il 30 ottobre 1500 quando la Repubblica di Venezia concesse a Kolb di stamparla. Il titolo e la data VENETIE MD, posti in alto sulla mappa, testimoniano l’immagine di Venezia dell’epoca.

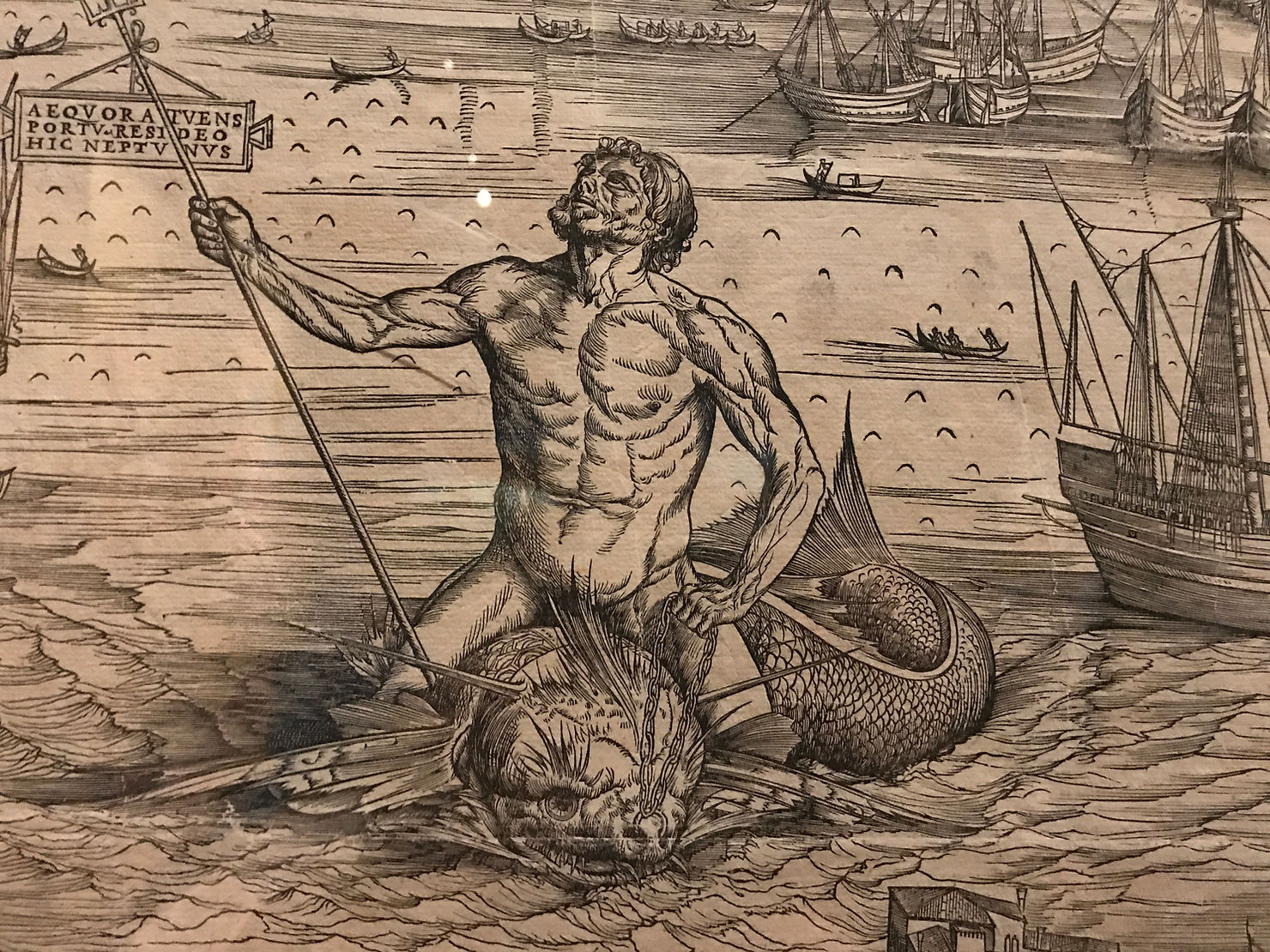

Osservando quest’opera monumentale diventa naturale chiedersi come l’artista sia riuscito a creare un capolavoro così immenso, del quale non rimane nessun disegno preparatorio. Ci sono stati vari studiosi che si sono cimentati nel compito di analizzarla. Ricca di emblemi, la Veduta è arricchita anche dalle immagini delle divinità protettrici Nettuno e Mercurio, per difendere le navigazioni dei veneziani e identificare il carattere commerciale.

Porto e mercato quindi riferiti al dominio sul mare di Venezia. Per la maestria dell’intaglio dei legni e per le straordinarie dimensioni (1345×2820 mm), la Veduta di Venezia risulta essere un esempio di cartografia urbana senza eguali nella storia della xilografia italiana di quei tempi, diventando un modello per le diverse vedute di città incise nei secoli successivi.

Il significato dei simboli nella “Veduta di Venezia”

Le matrici sono costituite da sei blocchi in legno dal cui intaglio si ottenne un documento di grande importanza, che riporta la disposizione planimetrica della città nel ‘500. Basti osservare la minuzia in cui vennero disegnati campielli, calli, facciate e campanili, attraverso accurate rilevazioni e proiezioni.

La presenza di numerose navi e barche evidenziano la potenza commerciale veneziana, mentre sullo sfondo compare il profilo delle Prealpi. Si distinguono inoltre in modo preciso l’area di San Marco, la basilica dei Frari, le facciate dei palazzi in Canal Grande con un numero complessivo di 114 chiese e 103 campanili.

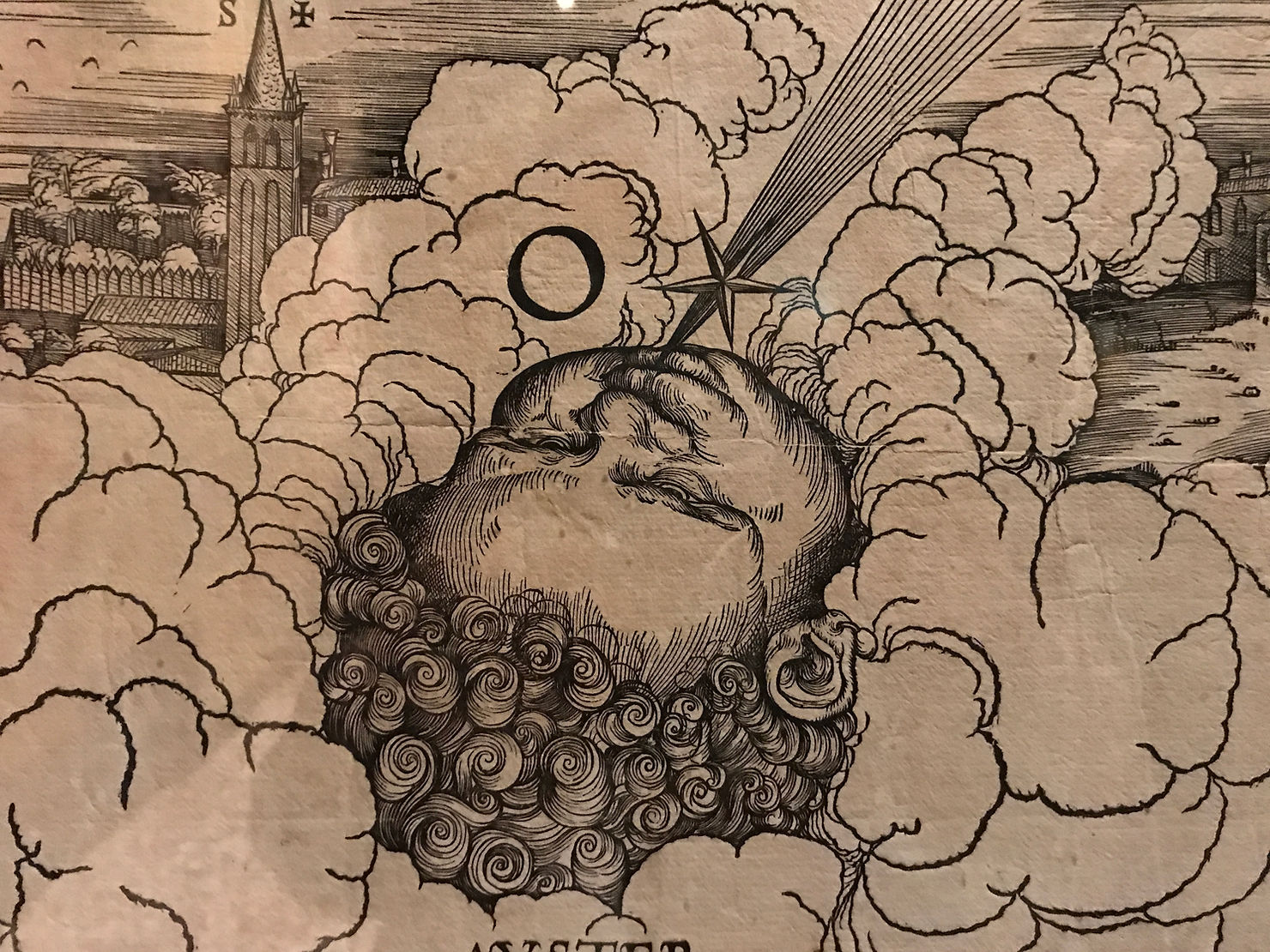

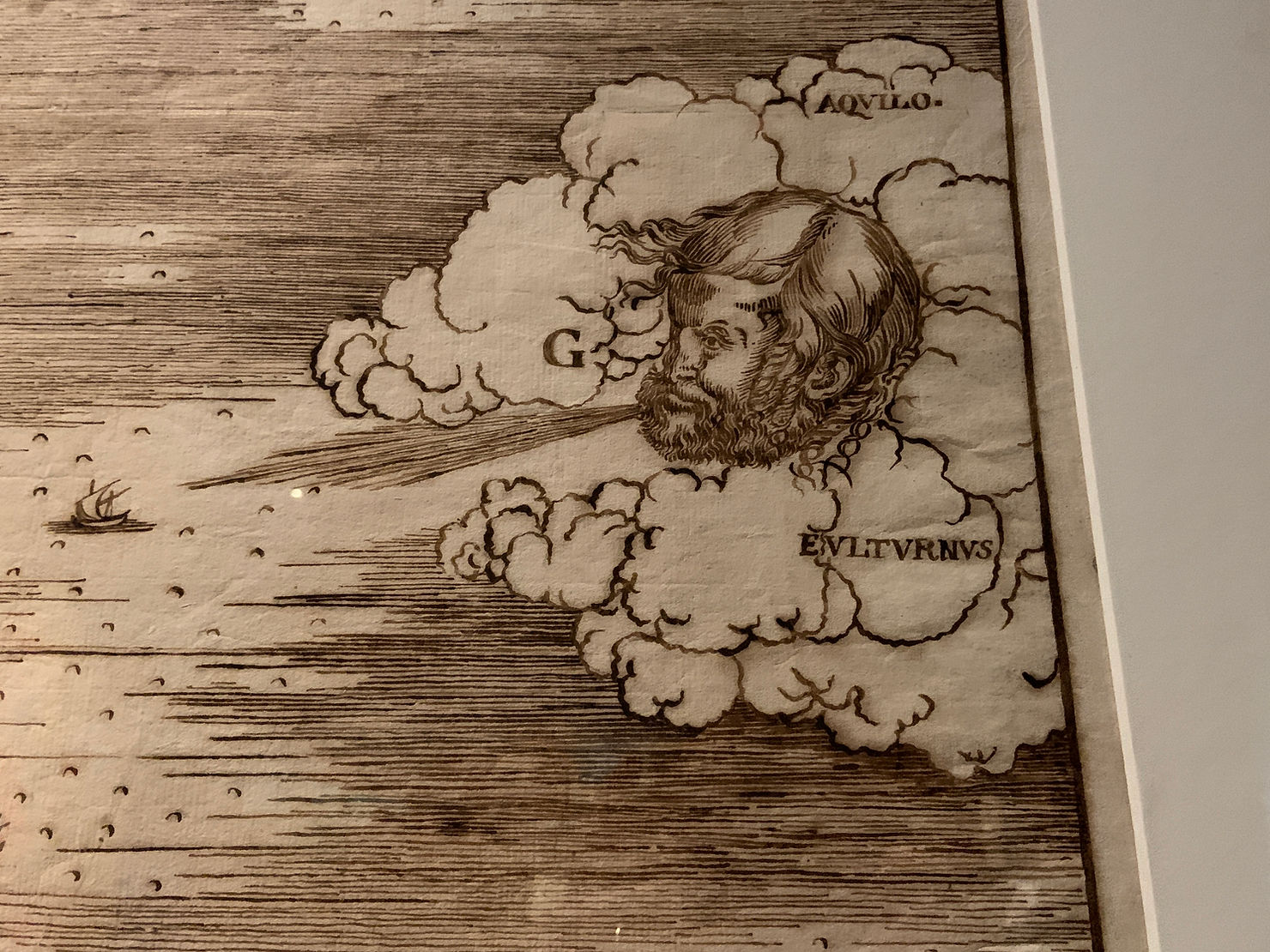

È possibile scorgere il Ponte di Rialto che nel ‘500 era in legno e risalire al periodo in cui i vari palazzi e chiese vennero edificati. De’ Barbari raffigurò anche otto teste di putto, al fine di rappresentare i venti e le direzioni principali, che di solito venivano collocate intorno ai mappamondi e non all’interno di piante a grande scala, come in questo caso.

L’artista dopo aver creato l’opera si recò nel nord Europa, dove lavorò per l’imperatore Massimiliano I di Norimberga, Federico il Saggio di Sassonia, Gioacchino I di Brandeburgo, Filippo di Borgogna e Margherita d’Austria. A Norimberga nel 1500 l’artista frequentò Albrecht Dürer, ma il loro primo incontro risale alla visita a Venezia nel 1494-95 da parte dell’artista tedesco.

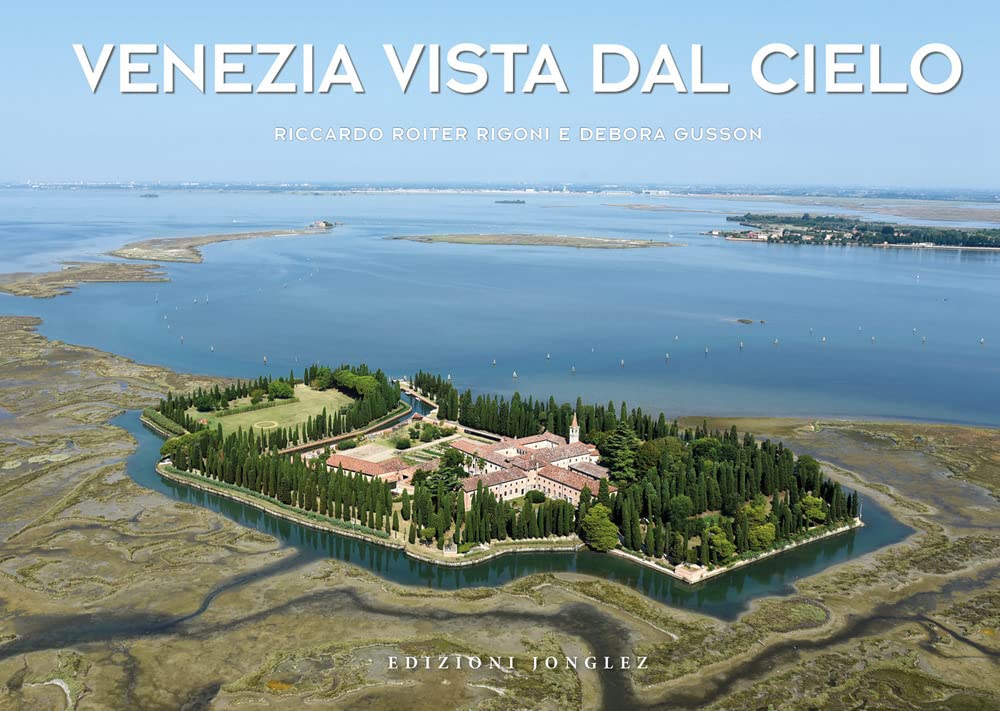

Acquista “Venezia vista dal cielo – Ediz. illustrata” per scoprire la bellezza di Venezia con una nuova prospettiva, clicca qui

Sono Manuela Moschin, scrittrice, nata a Venezia-Mestre e attualmente vivo e lavoro in provincia di Venezia. Ho conseguito la laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, indirizzo Storia dell’Arte. La mia opera prima è “ātman”. Nel mese di maggio 2022 alcuni miei scritti sono stati selezionati per “Risveglio”, un’antologia a cura di Storie di Libri, mentre nel settembre dello stesso anno ho pubblicato il saggio “Le Metamorfosi di Ovidio nell’arte”, Espera Edizioni. Nel mese di marzo 2023 ho pubblicato assieme a mia madre Mirella Alberti, deceduta, la raccolta di poesie “Un giglio bianco al 4910” a cura di Storie di Libri. Collaboro in linea diretta con storiedilibri.com e diverse testate online. Dalla mia passione per le materie umanistiche nasce il blog librarte.eu, contenitore di articoli di storia dell’arte e recensioni di libri.